Диссертация Дедикова С.Ю. «Разрушение космической пыли за фронтами ударных волн в неоднородных средах»

На 17 сентября 2025 года намечена зашита диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Разрушение космической пыли за фронтами ударных волн в неоднородных средах» по специальности 1.3.1 – “Физика космоса, астрономия”, подготовленная Дедиковым Святославом Юрьевичем под научным руководством д.ф.-м.н., профессора Васильева Евгения Олеговича для защиты в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва, Ленинский проспект 53.

Содержание:

Настоящий материал был направлен Директору ФИАН имени П.Н. Лебедева,

д.ф.-м.н., профессору Колачевскому Николаю Николаевичу

и в диссертационный совет Д 24.1.262.02 ФИАН

Завышенная оценка новизны

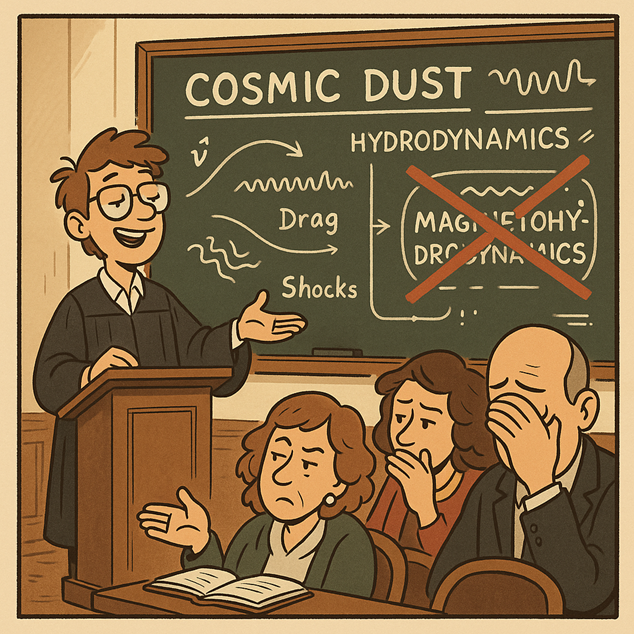

Диссертация С. Ю. Дедикова представляет собой исследование, основанное на трехмерном гидродинамическом моделировании разрушения пыли в остатках сверхновых (ОСН). Центральный, и, к сожалению, не вполне оригинальный вывод работы, заключающийся в том, что неоднородная (облачная) межзвездная среда (МЗС) подавляет разрушение пыли по сравнению с однородной средой, является верным и представляет количественную оценку этого эффекта.

Однако заявленная «научная новизна» работы представляется значительно завышенной, мягко говоря.

Защитный эффект неоднородностей МЗС является хорошо известной концепцией, а не новым открытием.2

Более того, аналитическая основа диссертации страдает от критических упущений, касающихся более доминирующих физических процессов, а именно магнитных полей, турбулентности и дробления зерен (shattering), которые уже несколько лет находятся в центре внимания передовых исследований в США и Великобритании.

Следовательно, данная работа представляет собой инкрементальное количественное исследование известного явления с использованием упрощенной физической модели, а не прорывной вклад, расширяющий границы современной науки.

Основные недостатки диссертации:

(1) использование чисто гидродинамической модели в эпоху, когда магнитогидродинамика (МГД) является стандартом;

(2) пренебрежение дроблением зерен — ключевым механизмом обработки пыли; и

(3) искаженное представление о новизне основных выводов и диагностических методов (например, отношения IRX) в контексте десятилетий предыдущих работ.

Дефекты численной схемы и методологической строгости

Гидродинамический код неполный

В диссертации используется собственный трехмерный конечно-объемный код годуновского типа с решателем Римана HLLC (Harten-Lax-van Leer-Contact).

Подход Годунова является стандартным и надежным методом для захвата ударных волн в астрофизических потоках.5

Решатель HLLC — это хорошо зарекомендовавшая себя схема, которая улучшает базовый решатель HLL, восстанавливая контактный разрыв, и является допустимым выбором, успешно применяемым в таких кодах, как PLUTO.5

Однако для задач магнитогидродинамики (МГД) более продвинутые решатели, такие как HLLD (который также разрешает вращательные разрывы), часто демонстрируют более высокую точность и меньшую диссипацию, что делает их предпочтительным выбором в современных кодах.8

Выбор более простого решателя HLLC сам по себе не является недостатком, но он является прямым следствием главного и наиболее значительного упрощения модели — полного отсутствия магнитных полей. Таким образом, методологический аспект вторичен по отношению к аспекту, лежащему в основе физики.

Критическое упущение магнитогидродинамики (МГД)

Диссертация полностью основана на гидродинамической модели.

В тексте кратко упоминаются магнитные поля и их потенциальные эффекты (бетатронное ускорение, сила Лоренца), но они полностью исключены из численных расчетов.

Это является серьезным упущением диссертации.

Современное моделирование ОСН и МЗС в США, Великобритании и Китае фундаментально основано на МГД. Коды, такие как ATHENA++, RAMSES и PLUTO, являются МГД-кодами.10

Недавние знаковые исследования по разрушению пыли однозначно показывают, что магнитные поля — это не второстепенная поправка, а доминирующий фактор.

Работа Kirchschlager и др. (2024) демонстрирует, что магнитные поля защищают пыль, особенно крупные зерна, от столкновений друг с другом, снижая общее разрушение пыли в два раза по сравнению с немагнитными, неоднородными моделями.2

Таким образом, главный вывод диссертации оказывается количественно ненадежным и потенциально вводящим в заблуждение. В диссертации делается вывод, что неоднородность снижает разрушение пыли вплоть до двух раз.

В то же время, Kirchschlager и др. показывают, что одни только магнитные поля могут снизить разрушение вдвое.2

Эти эффекты не являются просто аддитивными; магнитные поля изменяют турбулентность и структуру ударных волн внутри неоднородной среды. Исключая МГД, диссертант изолирует один защитный механизм, игнорируя другой, возможно, более мощный.

Таким образом, сообщаемый коэффициент защиты в два раза является в лучшем случае нижней границей и не может быть надежно использован для решения «кризиса пылевого бюджета», поскольку он пренебрегает доминирующей физикой, которую международное сообщество определило как критически важную.

Диссертационная работа отвечает на устаревший вопрос.

Физика пыли I: Метод «суперчастиц»

Динамика пыли в диссертации моделируется с помощью метода «суперчастиц», где каждая частица представляет собой конгломерат одинаковых микрозерен. Отмечается, что этот метод аналогичен реализациям в PLUTO и RAMSES.

Подход с использованием суперчастиц (или лагранжевых частиц) является стандартной техникой для моделирования пыли как второй жидкости, связанной с газом через силу сопротивления.15

Это валидный и широко используемый метод. Ключевым моментом является то, как физика разрушения пыли связана с этими частицами.

2.4. Физика пыли II: Пренебрежение дроблением зерен

Модель разрушения пыли в диссертации включает тепловое и кинетическое распыление (sputtering). В работе признается существование дробления зерен (shattering) — разрушения в результате столкновений зерен друг с другом, — но этот процесс отвергается на основании того, что его характерное время слишком велико для ОСН.

Это утверждение является серьезным методологическим недостатком и прямо противоречит как фундаментальной, так и современной литературе.

Работа Jones, Tielens & Hollenbach (1996) установила, что дробление является доминирующим процессом перераспределения массы зерен в ударных волнах.17

Они пришли к выводу, что дробление преобладает над испарением при столкновениях зерен.17

Более поздние работы подтвердили это, показав, что дробление может увеличить эффективную скорость разрушения пыли на порядок в однородной среде, превращая большие, устойчивые зерна в более мелкие и легко распыляемые фрагменты.20

Модели, разработанные в Великобритании, явно включают дробление как ключевой процесс.21

Отказ от учета дробления создает замкнутый и удобный для автора диссертации аргумент в пользу выживания пыли. Диссертант стремится объяснить, как большее количество пыли может выжить в ОСН. Для этого строится модель, которая исключает один из основных путей разрушения. Неудивительно, что модель находит более высокую выживаемость пыли в неоднородной среде по сравнению с простой однородной моделью.

Однако более полная модель (например, Kirchschlager и др.20) показала бы, что дробление резко увеличивает разрушение в разреженных частях остатка, делая защитный эффект плотных сгустков еще более выраженным и физически иным.

Игнорируя дробление, диссертация упрощает проблему и ослабляет свой собственный центральный вывод. Она демонстрирует защиту только от распыления, а не от всего комплекса деструктивных процессов, действующих в ОСН.

Детальный анализ по главам диссертации

Анализ Главы 1: Разрушение пыли в неоднородном ОСН

Вывод диссертации: «Разрушение межзвездной пыли… оказывается менее эффективным при ее расширении в более неоднородной (облачной) среде». Доля выжившей пыли может быть в два раза выше.

Предшествующие работы и противоречия: Это центральный, но не новый вывод диссертации.

Концепция, согласно которой ударные волны обходят плотные сгустки, что приводит к меньшей средней обработке вещества, является фундаментальной для модели многофазной МЗС McKee & Ostriker (1977).23

Моделирование Slavin и др. (2017) 24 и других групп уже явно моделировало эволюцию ОСН в облачной среде. Работы Kirchschlager и др. (2022, 2024)2 являются наиболее прямым аналогом, показывая, что неоднородность обеспечивает защиту, но магнитные поля являются не менее, если не более, важным фактором.

Утверждение диссертации о том, что она «впервые определила влияние», является очевидно неверным.

Параметрическое исследование, проведенное в диссертации, количественно оценивает известный эффект, но упускает из виду физику, лежащую в основе современных исследований. В диссертации систематически варьируется дисперсия логарифма плотности σ, что дает ясный результат: доля выжившей пыли увеличивается с ростом σ. Это ограниченное гидродинамическое исследование.

Ключевой вопрос в этой области сегодня заключается не в том, защищают ли сгустки пыль, а в том, как пыль переносится в эти сгустки и из них, и как магнитные поля опосредуют это взаимодействие и защищают зерна даже в разреженной фазе.

Диссертация не затрагивает вышеуказанные более сложные и физически важные вопросы.

Анализ Главы 3: Отношение IRX как диагностический инструмент

Вывод диссертации: Диссертация заявляет как новое свое открытие о том, что отношение IRX (инфракрасной светимости к рентгеновской) зависит от прицельного параметра, степени неоднородности и возраста остатка, и представляет диаграмму TX-IRX в качестве диагностического инструмента.

Предшествующие работы и противоречия: Использование отношения светимостей IR-к-X в качестве диагностического инструмента для запыленной плазмы в ОСН было впервые предложено Dwek (1987).25

В этой основополагающей работе было явно сформулировано отношение скоростей охлаждения, рассчитаны температуры пыли и обсуждалось, как наблюдаемые отклонения от теоретических предсказаний могут диагностировать физические условия, такие как разрушение пыли или неоднородности плотности.26

Последующие наблюдательные исследования Dwek и др. (1987) 25, Seok и др. (2013, 2015) 27 и Koo и др. (2016) 29 создали обширные каталоги и провели анализ отношений IRX для ОСН в Галактике и Большом Магеллановом Облаке.

Анализ IRX в диссертации представляет собой упражнение в моделировании, которое заново устанавливает известные принципы, не признавая их в достаточной мере.

Dwek (1987) установил, что IRX зависит от условий плазмы (температуры, плотности). Эволюционирующий ОСН в неоднородной среде по определению является совокупностью участков плазмы с широким распределением температур и плотностей, которое меняется со временем и вдоль луча зрения. Следовательно, является прямым и неудивительным следствием то, что интегрированное отношение IRX будет зависеть от возраста, неоднородности и прицельного параметра.

Вклад диссертации заключается в моделировании этой зависимости с помощью своего специфического 3D гидродинамического кода. Хотя это и является валидным упражнением, представление этой зависимости как нового научного открытия является искажением состояния дел в данной области. Утверждение о том, что эта зависимость показана «впервые», неверно.

Анализ Главы 4: Взаимодействие ударной волны с облаком и сегрегация пыли

Вывод диссертации: В адиабатических сценариях («дробление облака») крупные пылинки отделяются от газа и остаются позади, в то время как мелкие остаются связанными с газом. В радиационно охлаждаемых облаках пыль всех размеров остается внутри плотного, выжившего фрагмента облака.

Предшествующие работы и противоречия: «Проблема дробления облака» имеет обширную литературу, охватывающую десятилетия, начиная с Woodward (1976) и Klein, McKee & Colella (1994).12

Концепция разделения пыли в зависимости от размера зерна (т.е. времени торможения) является фундаментальной для динамики пыли и газа.30

Моделирование запыленных облаков в ударных волнах проводилось и ранее (например, Monceau-Baroux & Keppens 2017, Silvia и др. 2010 16).

Ключевым новым элементом в современных симуляциях является включение магнитных полей, которые могут подавлять неустойчивости, разрушающие облако, а также связывать заряженные зерна с газом через силу Лоренца, изменяя эффект сегрегации.32

Гидродинамический результат, полученный в диссертации, представляет собой базовый случай, но его применимость к реальному миру сомнительна без учета МГД. Диссертация находит четкую сегрегацию пыли по размерам в гидродинамическом пределе. Однако известно, что межзвездные облака намагничены. Магнитные поля «обтекают» облако, изменяя его сжатие и развитие разрушительных неустойчивостей.32

Пылинки заряжены и подвержены действию силы Лоренца, которая может препятствовать их отделению от магнитных силовых линий, даже если они отделяются от газа. Следовательно, четкая сегрегация, обнаруженная в диссертации, может быть артефактом гидродинамического упрощения. Для определения истинной судьбы и сегрегации пыли при реалистичном взаимодействии ударной волны с облаком потребовалось бы полноценное МГД-моделирование.

Сопоставление с международными исследованиями

Сравнение с исследованиями в США

Работа опирается на фундаментальные теоретические концепции, разработанные в основном в США такими учеными, как McKee, Ostriker и Dwek.23

Однако она не в полной мере учитывает это наследие, особенно в своих заявлениях о новизне отношения IRX.

Современные американские симуляционные проекты часто используют передовые, общедоступные коды, такие как ATHENA++ 10 и GIZMO.34

Проект STARFORGE, например, объединяет МГД, гравитацию и детальный многополосный перенос излучения с обратной связью от отдельных звезд, включая сверхновые.34

Собственный, чисто гидродинамический код диссертации уступает этим системам в физической точности.

Работы Slavin и др. 31 также направлены на создание более реалистичных, эволюционирующих моделей ОСН, подчеркивая неадекватность приближений стационарной ударной волны.

Модель в диссертации является эволюционирующей, что является в некотором смысле шагом вперед, но эволюция эта происходит с упрощенной физикой, в ущерб физике.

Сравнение с исследованиями в Европе

Исследовательские группы в Европе (например, Kirchschlager, Mattsson, Gent, Бельгия, Швеция, Финляндия) находятся на переднем крае моделирования разрушения пыли в намагниченной, турбулентной среде.2

Их работы, часто использующие коды, такие как RAMSES 11, или пост-обработку МГД-симуляций, явно включают дробление зерен и силу Лоренца, действующую на пыль.

Их ключевой вывод заключается в том, что комбинация неоднородности и магнитных полей обеспечивает надежную защиту пыли, снижая разрушение более чем на 50%.4

Основной вывод диссертации (защита в ~2 раза за счет неоднородности) по сути является подмножеством результатов Kirchschlager и др., но без более важного компонента — магнитного поля. Таким образом, диссертация отстает на несколько лет от исследовательского фронта, установленного этой группой.

Сравнение с исследованиями в Китае

Исследования ОСН в Китае, такие как 3D МГД-моделирование G1.9+0.3 12, демонстрируют использование стандартных, современных кодов, таких как PLUTO. Они сосредоточены на объяснении детальной рентгеновской и радиоморфологии конкретных остатков путем исследования параметрического пространства окружающей среды (например, градиентов плотности, сгустков) в рамках МГД.

Подход диссертации менее привязан к конкретным наблюдательным загадкам.

В то время как китайская работа по G1.9+0.3 начинается с конкретной наблюдательной проблемы — несоответствия между радио- и рентгеновской морфологией, — диссертация проводит более обобщенное параметрическое исследование неоднородности.

Это подчеркивает разницу в исследовательской философии: одна ориентирована на решение наблюдательных задач, другая — на более теоретическое исследование параметрического пространства. Оба подхода валидны, но первый часто считается более непосредственно значимым.

Оценка заявлений диссертанта о научной новизне

| Заявление о новизне (стр. 7) | Основной вывод в диссертации | Предшествующие или противоречащие работы | Оценка |

| 1. Впервые определено влияние неоднородности МЗС на эффективность разрушения пыли. | Неоднородная среда снижает разрушение пыли до двух раз по сравнению с однородной. | Защитный эффект многофазной/облачной МЗС — фундаментальная концепция (McKee & Ostriker 1977 23), явно смоделированная многими группами (напр., Slavin и др. 2017 24, Kirchschlager и др. 2022 43). | Необоснованно. Работа количественно оценивает хорошо известный эффект; это не первое определение. |

| 2. Показано, что распределение пыли по тепловым фазам зависит от неоднородности. | В облачной среде пыль и газ одновременно занимают более широкий диапазон тепловых фаз. | Это прямое и ожидаемое следствие модели многофазной МЗС, где области разной плотности имеют разную историю нагрева и охлаждения. | Частично обоснованно. Диссертация предоставляет детальную количественную оценку, но основной физический принцип не нов. |

| 3. Показано, что неоднородность влияет на ИК-излучение. | Светимость в ИК-линиях низкоионизованных ионов выше в более неоднородной среде. | Это прямое следствие пунктов 1 и 2. Если больше холодного/плотного газа и пыли выживает, характеристики ИК-излучения, естественно, будут иными. Это следствие, а не независимое открытие. | Частично обоснованно. Как и в п. 2, это полезная количественная оценка ожидаемого результата. |

| 4. Впервые показана зависимость отношения IRX от прицельного параметра, неоднородности и возраста. | Отношение IRX значительно меняется в зависимости от угла зрения и эволюционирует по-разному в зависимости от облачности МЗС. | Отношение IRX как диагностический инструмент для условий плазмы (которые меняются с возрастом, плотностью и т.д.) было введено Dwek (1987).26 Его зависимость от этих параметров — неотъемлемое свойство этого метода. | Необоснованно. Утверждение о «первенстве» неверно. Работа моделирует известную зависимость, а не открывает ее. |

| 5. Найдены условия сохранения/переноса пыли из облаков при взаимодействии с ударными волнами. | В адиабатических взаимодействиях крупные зерна отделяются; в радиационных — вся пыль сохраняется во фрагменте. | Динамика пыли при взаимодействии ударной волны с облаком изучалась ранее (напр., Silvia и др. 2010 16). Ключевое упущение — эффект магнитных полей, которые фундаментально меняют стабильность облака и связь пыли с газом.32 | Частично обоснованно. Работа дает ясный результат в упрощенном гидродинамическом пределе, который служит полезной базовой линией. Однако его применимость к намагниченной МЗС сомнительна. |

Неутешительные выводы

Диссертация С. Ю. Дедикова является вычислительной работой, в которой выполнены некоторые численные эксперименты по детальной трехмерной количественной оценке выживаемости пыли от распыления в чисто гидродинамической, неоднородной среде.

Однако ее научная значимость серьезно ограничена устаревшей физической моделью.

Пренебрегая магнитными полями, турбулентностью и дроблением зерен, работа не затрагивает центральные вопросы и проблемы, которые определяют современный международный вектор исследований в этой области.

Заявления о новизне в нескольких ключевых областях являются очевидно неверными, что отражает недостаточное взаимодействие с фундаментальной и современной литературой или ее признание.

По стандартам, например, ведущего исследовательского университета США или Великобритании, эта диссертация, скорее всего, была бы сочтена недостаточной для присуждения степени PhD без серьезных доработок.

Отсутствие МГД и отказ от учета дробления были бы расценены как критические недостатки, указывающие на то, что кандидат моделировал не ту проблему, которая актуальна для современной науки. Работа была бы оценена как хорошая магистерская диссертация или предварительное исследование, но не как итоговая оригинальная работа, значительно продвигающая область науки.

Ссылки и цитаты:

- Текст диссертации.

- Supernova dust destruction in the magnetized turbulent ISM — ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/367104391_Supernova_dust_destruction_in_the_magnetized_turbulent_ISM

- Inhibited destruction of dust by supernova in a clumpy medium — ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/387608462_Inhibited_destruction_of_dust_by_supernova_in_a_clumpy_medium

- Kirschlager, Florian; Mattsson, Lars; Gent, Frederick Supernova dust, https://research.aalto.fi/files/140901032/SCI_Kirchschlager_etal_Nature_Communications_2024.pdf

- arXiv:0804.0402v1 [astro-ph] 2 Apr 2008, https://arxiv.org/pdf/0804.0402

- A Four-State HLL Riemann Solver for Numerical Simulation of Magneto-Hydrodynamics Based on the Least Squares Solution for the Middle Wave, https://global-sci.com/pdf/article/91728/a-four-state-hll-riemann-solver-for-numerical-simulation-of-magneto-hydrodynamics-based-on-the-least-squares-solution-for-the-middle-wave.pdf

- HLLC Riemann solver for relativistic flows – II. Magnetohydrodynamics | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Oxford Academic, https://academic.oup.com/mnras/article/368/3/1040/1022149

- comparison of approximate non-linear Riemann solvers for Relativistic MHD — Oxford Academic, https://academic.oup.com/mnras/article/510/1/481/6438448

- Implementation of advanced Riemann solvers in a neutrino-radiation magnetohydrodynamics code in numerical relativity and its application to a binary neutron star merger, https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.106.124041

- The Athena++ Adaptive Mesh Refinement Framework: Design and Magnetohydrodynamic Solvers — ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/342489377_The_Athena_Adaptive_Mesh_Refinement_Framework_Design_and_Magnetohydrodynamic_Solvers

- RAMSES SNO – Services to the RAMSES communty, https://ramses.cnrs.fr/

- arXiv:2211.12426v2 [astro-ph.HE] 11 Jan 2023 https://arxiv.org/pdf/2211.12426

- (PDF) Supernova dust destruction in the magnetized turbulent ISM — ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/378553708_Supernova_dust_destruction_in_the_magnetized_turbulent_ISM

- [2402.06543] Supernova dust destruction in the magnetized turbulent ISM — arXiv, https://arxiv.org/abs/2402.06543

- Tracking Dusty Cloud Crushed by a Hot Flow — arXiv, https://arxiv.org/pdf/2404.00381

- [1001.4793] Numerical Simulations of Supernova Dust Destruction. I. Cloud-crushing and Post-processed Grain Sputtering — arXiv, https://arxiv.org/abs/1001.4793

- (PDF) Grain Shattering in Shocks: The Interstellar Grain Size Distribution — ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/24291531_Grain_Shattering_in_Shocks_The_Interstellar_Grain_Size_Distribution

- Dust observations with antenna measurements —

ANGEO, https://angeo.copernicus.org/preprints/angeo-2019-94/angeo-2019-94-manuscript-version3.pdf

- Grain shattering in shocks: The interstellar grain size distribution — ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/279921367_Grain_shattering_in_shocks_The_interstellar_grain_size_distribution

- Dust destruction in Supernova blast waves | Aalto University, https://www.aalto.fi/en/department-of-computer-science/dust-destruction-in-supernova-blast-waves

- From total destruction to complete survival: dust processing at different evolutionary stages in the supernova remnant Cassiopeia A — -ORCA — Cardiff University, https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/167410/1/Published.pdf

- From total destruction to complete survival: dust processing, https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/528/3/5364/56678551/stae365.pdf

- ARTICLE: A theory of the interstellar medium – Three components regulated by supernova explosions in an inhomogeneous substrate | ISM and Star Formation, https://ay201b.wordpress.com/2011/02/12/mckee-and-ostriker-1997/

- Hydrodynamic Simulations of Dust Destruction in Supernova Remnants, https://www.cps-jp.org/~dust/Program_X_files/dust10-p0005.pdf

- The infrared diagnostic of a dusty plasma with applications to supernova remnants, https://www.researchgate.net/publication/23920089_The_infrared_diagnostic_of_a_dusty_plasma_with_applications_to_supernova_remnants

- The Astrophysical Journal, https://adsabs.harvard.edu/pdf/1987ApJ…322..812D

- Seed Shattering: A Trait of Evolutionary Importance in Plants — Frontiers, https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.657773/full

- Cycle 1 GO — General Observers — Space Telescope Science Institute, https://www.stsci.edu/jwst/science-execution/approved-programs/general-observers/cycle-1-go

- Simulated non-thermal emission of the supernova remnant G1.9 + 0.3 | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Oxford Academic, https://academic.oup.com/mnras/article/527/2/1601/7326794

- fundamentally different dynamics of dust and gas in molecular clouds | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Oxford Academic, https://academic.oup.com/mnras/article/456/4/4174/1030122

- numerical simulations of supernova dust destruction. i. cloud-crushing and post-processed grain sputtering — Semantic Scholar, https://www.semanticscholar.org/paper/NUMERICAL-SIMULATIONS-OF-SUPERNOVA-DUST-I.-AND-Silvia-Smith/030506a7f4769c31feea38c603211eebcb35c780

- [0802.2708] The Magnetohydrodynamics of Shock-Cloud Interaction in Three Dimensions, https://arxiv.org/abs/0802.2708

- Dust Destruction in the Interstellar Medium — ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/368133609_Dust_Destruction_in_the_Interstellar_Medium

- STARFORGE: Towards a comprehensive numerical model of star cluster formation and feedback — Oxford Academic, https://academic.oup.com/mnras/article/506/2/2199/6276745

- The starforge project, https://starforge.space/whatis.html

- Effects of the environment and feedback physics on the initial mass function of stars in the STARFORGE simulations | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Oxford Academic, https://academic.oup.com/mnras/article/515/4/4929/6650369

- STARFORGE: Toward a comprehensive numerical model of star cluster formation and feedback — Caltech Authors, https://authors.library.caltech.edu/records/svdak-rpj07/latest

- DESTRUCTION OF INTERSTELLAR DUST IN EVOLVING SUPERNOVA REMNANT SHOCK WAVES — Victoria University of Wellington Library, https://tewaharoa.victoria.ac.nz/discovery/fulldisplay/cdi_crossref_citationtrail_10_1088_0004_637X_803_1_7/64VUW_INST:VUWNUI

- Properties of shocked dust grains in supernova remnants — -ORCA — Cardiff University, https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/153034/1/stac2408.pdf

- (PDF) Destruction of Interstellar Dust in Evolving Supernova Remnant Shock Waves, https://www.researchgate.net/publication/271855533_Destruction_of_Interstellar_Dust_in_Evolving_Supernova_Remnant_Shock_Waves

- Supernova dust destruction in the magnetized turbulent ISM — PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38418455/

- Magnetohydrodynamic Simulations of the Supernova Remnant G1.9+0.3 — OUCI, https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/9j6623q9/

- Expanded Signal to Noise Ratio Estimates for Validating Next-Generation Satellite Sensors in Oceanic, Coastal, and Inland Waters, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20240003832/downloads/KudelaEtAl_2024_RemoteSensing.pdf

- Modeling the Evolution from Massive Stars to Supernovae, https://arxiv.org/abs/2311.05612